Bakterien sind zwar mikroskopisch klein, haben aber eine enorme Anpassungsfähigkeit. Sie besiedeln die unterschiedlichsten Lebensräume, vom menschlichen Darm bis zu heissen Quellen, und passen sich erstaunlich flexibel an ihre Umweltveränderungen an. Ihre enorme Flexibilität verdanken sie der Fähigkeit, Gene abhängig von äusseren Bedingungen gezielt ein- oder auszuschalten. Als solche An- und Ausschalter fungieren spezielle regulatorische Proteine, sogenannte Transkriptionsfaktoren. Sie binden an bestimmte Abschnitte in der Nähe ihres Zielgens und hemmen oder verstärken dessen Aktivität.

Gleiches Signal, unterschiedliche Reaktion

Bei Bakterien wurde die Genregulation oft als einfacher Prozess beschrieben – wie das Umlegen eines Lichtschalters. Die Vorstellung war, dass durch Umweltveränderungen die Menge von einem Transkriptionsfaktor entweder zu- oder abnimmt und seine Zielgene deshalb mehr oder weniger stark aktiviert werden.

In ihrer aktuellen Studie in «PRX Life» zeigt das Team von Prof. Erik van Nimwegen am Biozentrum, Universität Basel, dass dies in der Realität deutlich komplexer ist. Gene werden nicht einfach nur an- oder ausgeschaltet. Vielmehr schwankt die Menge an Transkriptionsfaktoren sehr schnell, was zu spontanen, wiederkehrenden Aktivitätsausbrüchen bei den Zielgenen führt. So können diese Gene bei gleichen Bedingungen unterschiedlich stark aktiv sein, selbst wenn sie vom selben Transkriptionsfaktor gesteuert werden.

Die Expression von Genen wird durch molekulares Rauschen beeinflusst. Da Moleküle ständig in Bewegung sind und zusammenstossen, binden Transkriptionsfaktoren nicht dauerhaft an ihr Zielgen, sondern binden und lösen sich spontan. Die Zeitspanne, die ein Transkriptionsfaktor an die DNA gebunden ist, hängt von seiner Konzentration ab. Dies wiederum wirkt sich auf die Expression des Zielgens aus.

Wie Bakterien mit DNA-Schäden umgehen

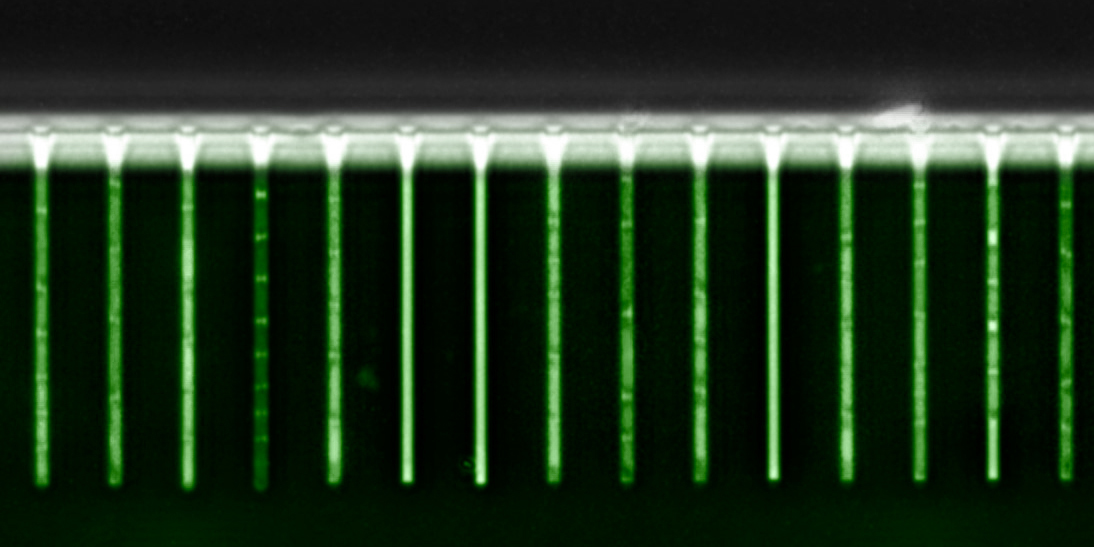

Das Team untersuchte Gene in E. coli Bakterien, die für die Reparatur beschädigter DNA zuständig sind und durch den Transkriptionsfaktor LexA gesteuert werden. Normalerweise unterdrückt LexA die DNA-Reparaturgene. Bei DNA-Schäden zerfällt LexA und seine Konzentration sinkt. Er bindet weniger häufig an die Reparaturgene, die deshalb immer wieder kurzzeitig aktiv sind. Mithilfe von grün fluoreszierenden Proteinen (GFP) konnten die Forschenden live beobachten, wie sich die Aktivität verschiedener Reparaturgene bei DNA-Schäden verändert. Indem sie die Fluoreszenz einzelner Zellen über die Zeit quantitativ erfassten, konnten sie bestimmen wie lange und wie stark die Reparaturgene aktiv sind.

Gene werden individuell aktiviert

Die Forschenden fanden heraus, dass die Reparaturgene anders als angenommen nicht gleichmässig, sondern in kurzen, zufälligen Schüben aktiviert werden. «Wenn wir DNA-Schäden mit einem Antibiotikum auslösen, kommt es zu einem kurzen Fluoreszenzanstieg, ein Zeichen für Aktivitätsschübe bei den Zielgenen», sagt van Nimwegen. «Die Aktivitätsausbrüche sind hingegen für jedes Gen sehr spezifisch.» Interessanterweise treten diese Ausbrüche mit steigender Antibiotikum-Konzentration häufiger auf. Wie häufig und wie stark so ein Aktivierungsschub ist, variiert allerdings von Gen zu Gen, während die Dauer immer gleich bleibt.

Das charakteristische Verhalten lässt sich nur dadurch erklären, dass die Konzentration von LexA jedes Mal kurzzeitig stark abfällt, wenn ein DNA-Schaden auftritt. Diese Konzentrationsabfälle sind so rapide, dass LexA bei einigen Zielgenen nicht genügend Zeit hat sich von der DNA zu lösen.

«Bindet LexA sehr stark an ein Gen, muss sein Spiegel über längere Zeit niedrig bleiben, damit dieses Gen aktiviert wird», erklärt van Nimwegen. «So spricht jedes Gen auf seine eigene individuelle Weise auf DNA-Schäden an. Einige Reparaturgene reagieren nur auf starke DNA-Schäden, andere bereits auf leichte.» Je nachdem wie stark LexA bindet, reagiert ein Gen mehr oder weniger empfindlich auf ein und dasselbe Signal.

Genregulation komplexer als gedacht

Die Ergebnisse untermauern frühere Arbeiten des Teams, die zeigen, dass Bakterien das molekulare Rauschen nutzen, um flexibler und effizienter auf ihre Umwelt zu reagieren. Der scheinbare Zufall könnte sogar einen evolutionären Vorteil bieten: Bakterien können dadurch plötzliche Veränderungen der Lebensbedingungen oder Gefahren wie Antibiotika überleben.

«Unsere Arbeit wirft ein neues Licht auf die Vorstellung, wie Gene in Bakterien reguliert werden», sagt van Nimwegen. «Solche schnellen Konzentrationsänderungen bei Transkriptionsfaktoren sind möglicherweise bei der Genregulation allgegenwärtig und führen dazu, dass Zielgene, obwohl sie vom gleichen Transkriptionsfaktors kontrolliert werden, unterschiedlich reagieren. Diese Reaktionsvielfalt ist vermutlich evolutionär entstanden und könnte eine raffinierte Strategie zur Regulation der Genaktivität sein.»

Originalpublikation:

Luca Galbusera, Gwendoline Bellement-Theroue, Thomas Julou, and Erik van Nimwegen. Rapid transcription factor fluctuations drive nonequilibrium gene regulatory dynamics in bacteria. PRX Life; published online 18 July 2025

Kontakt: Kommunikation; Katrin Bühler